?

詩曰:

凡字皆是畫,意向畫中求。

靜來常參悟,更上一層樓。

?

生姜是家庭做菜時常用的調味品,可入藥。生姜屬姜科姜屬,為多年生宿根藍本植物。生姜原產于印度、馬來西亞熱帶多雨森林地區,在我國栽培歷史悠久。關于生姜的記載,最早見于《論語》“不撤姜食”之句。后魏賈思勰編的《齊民要術》里也有“種姜第二十七篇”。元朝《王禎農書》中則詳細描述了生姜栽培、貯藏的方法及用途。由此可見,我國在古代已盛行栽培并食用生姜。

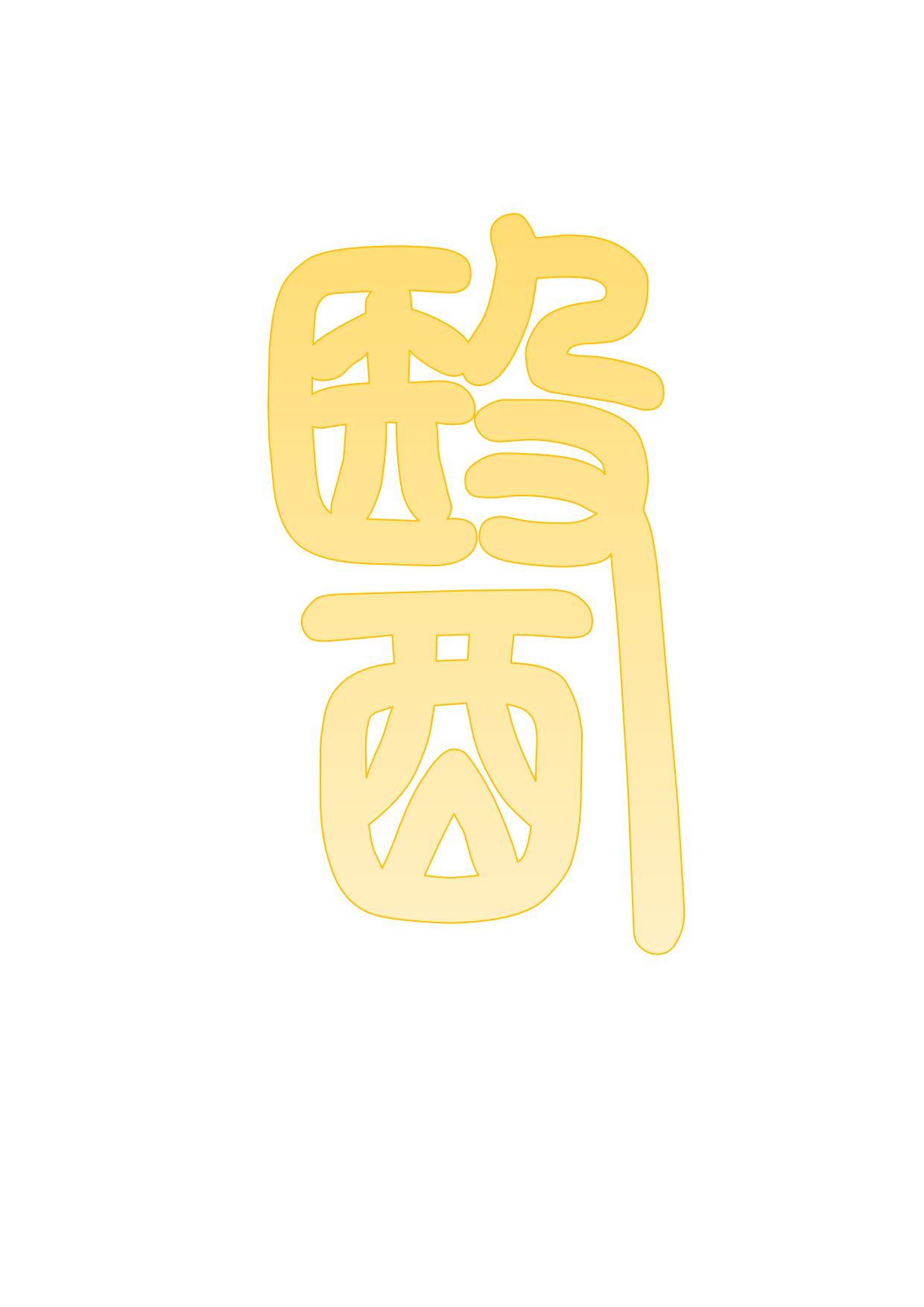

生姜的“姜”本義是什么?還要從文字學角度進行解釋。

“姜”是個有聲會意字,甲骨文寫作![]() ,上邊是“羊”字的省略,表聲兼表意,形義為羊類動物,這里代指裝飾有狀如羊角飾物的羊皮帽子;下邊是個“女”字,形義為女人、女孩。兩形會意,“姜”字本義為戴有狀如羊角飾物帽子的女人或女孩,泛指美女或少女。我國西北及內蒙地區多以放牧牛羊為生,又因北方天氣寒冷,就用羊皮做成帽子戴在頭上。女人或女孩愛美,就在帽子上補綴成像兩根小辮子的裝飾物,這樣與男子戴的羊皮帽子就有了明顯區別。傳說中的孟姜女,也不能理解為姓孟名姜的女子。“孟”是大的意思,“姜”是美女的意思。“孟姜女”的正確解釋就是古代的一位大美女。

,上邊是“羊”字的省略,表聲兼表意,形義為羊類動物,這里代指裝飾有狀如羊角飾物的羊皮帽子;下邊是個“女”字,形義為女人、女孩。兩形會意,“姜”字本義為戴有狀如羊角飾物帽子的女人或女孩,泛指美女或少女。我國西北及內蒙地區多以放牧牛羊為生,又因北方天氣寒冷,就用羊皮做成帽子戴在頭上。女人或女孩愛美,就在帽子上補綴成像兩根小辮子的裝飾物,這樣與男子戴的羊皮帽子就有了明顯區別。傳說中的孟姜女,也不能理解為姓孟名姜的女子。“孟”是大的意思,“姜”是美女的意思。“孟姜女”的正確解釋就是古代的一位大美女。

后來“姜”字被借代為水名和姓氏。《說文解字》《廣韻》《集韻》《韻會》都把“姜”字解釋為“神農居姜水,以為姓。又不姜,水名。”這種解釋皆為借代義,并不是“姜”字的本義。

這樣看來,“姜”與生姜便沒有任何關系,所以生姜的“姜”嚴格說來在這里是個錯別字,是古人因借代造成的錯誤,后人以訛傳訛,便信以為真了。

其實,生姜的“姜”應寫作“葁”。“葁”字是個有聲會意字,從“艸”(艸)從“姜”,“艸”字表示草本植物;“姜”字表聲兼表意,形義為戴羊角飾物帽子的女子。但“姜”在“葁”字中就不能這樣理解,而應把帶飾物的羊角帽子理解為草本植物的藤蔓或幼小的姜芽,幼小的姜芽恰恰像個羊角的樣子;生姜長大后有主干有枝杈和根須,而且顏色黃黃的,從形狀到顏色多像一位美女啊。這正是造字者的高明之處,選取甲骨文的“姜”字字形造出了“葁”。“艸”與“姜”兩形會意,“葁”字本義為形體像美女的黃黃顏色的,幼小時形狀像羊角的一種草本植物,特指生姜。“葁”字的本義早已消失,現在許多字典解釋為一種山草。這種解釋也有所指,遠古時代的“葁”多生長在山坡上,后來才被人們移栽移種到田地中。

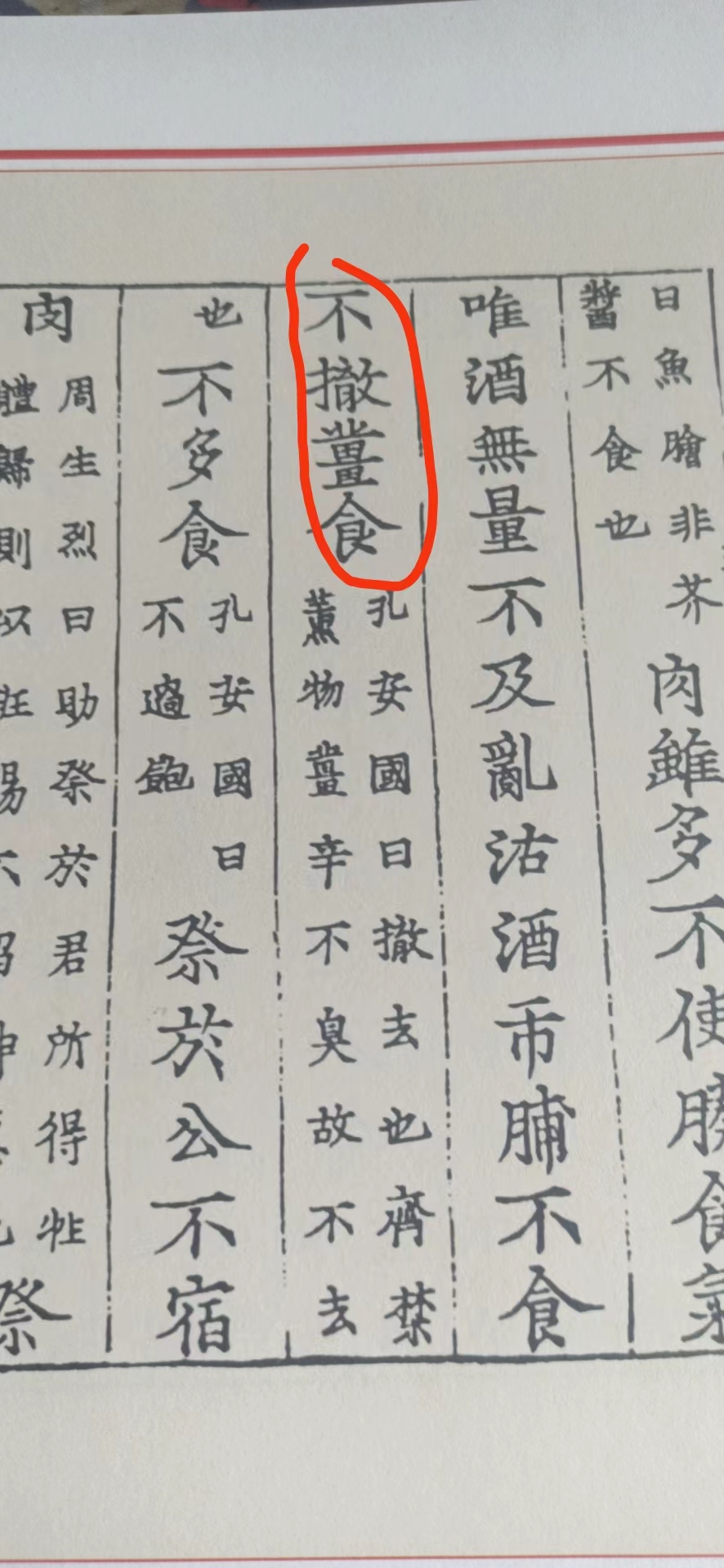

《論語》記載“不撤姜食,不多食。”你看2500多年前的春秋戰國時代就有把姜作為調味品的習俗。這里也把“葁”寫作“姜”。但第一個把“葁”寫作“姜”的人,已經無從考知。像這種同音借代、同音同義借代的現象在古籍經常會遇到,是不足為奇的,當然我們也就不必大驚小怪了。

作者:范登生

責編:恬恬

感謝您的關注和閱讀,

歡迎其他友情組織或個人轉載分享

尊重作者,尊重原創

轉載敬請注明出處“二馬看天下(EMKTXWTT)”

謝謝!

以文會友,以文載道

貫通正能量,打造新思維

注:二馬平臺新增加了評論功能,每篇文章的底部都可以進行評論,歡迎大家積極參與到二馬評論當中,我們會選擇一部分評論在文章里展示給大家。二馬期待和大家一起進步!

七不姜 生姜養生網-明德CSA生態姜園&明安農業

七不姜 生姜養生網-明德CSA生態姜園&明安農業

評論前必須登錄!

注冊